good eighty%に携わっていただく方々にフォーカスする「people」。

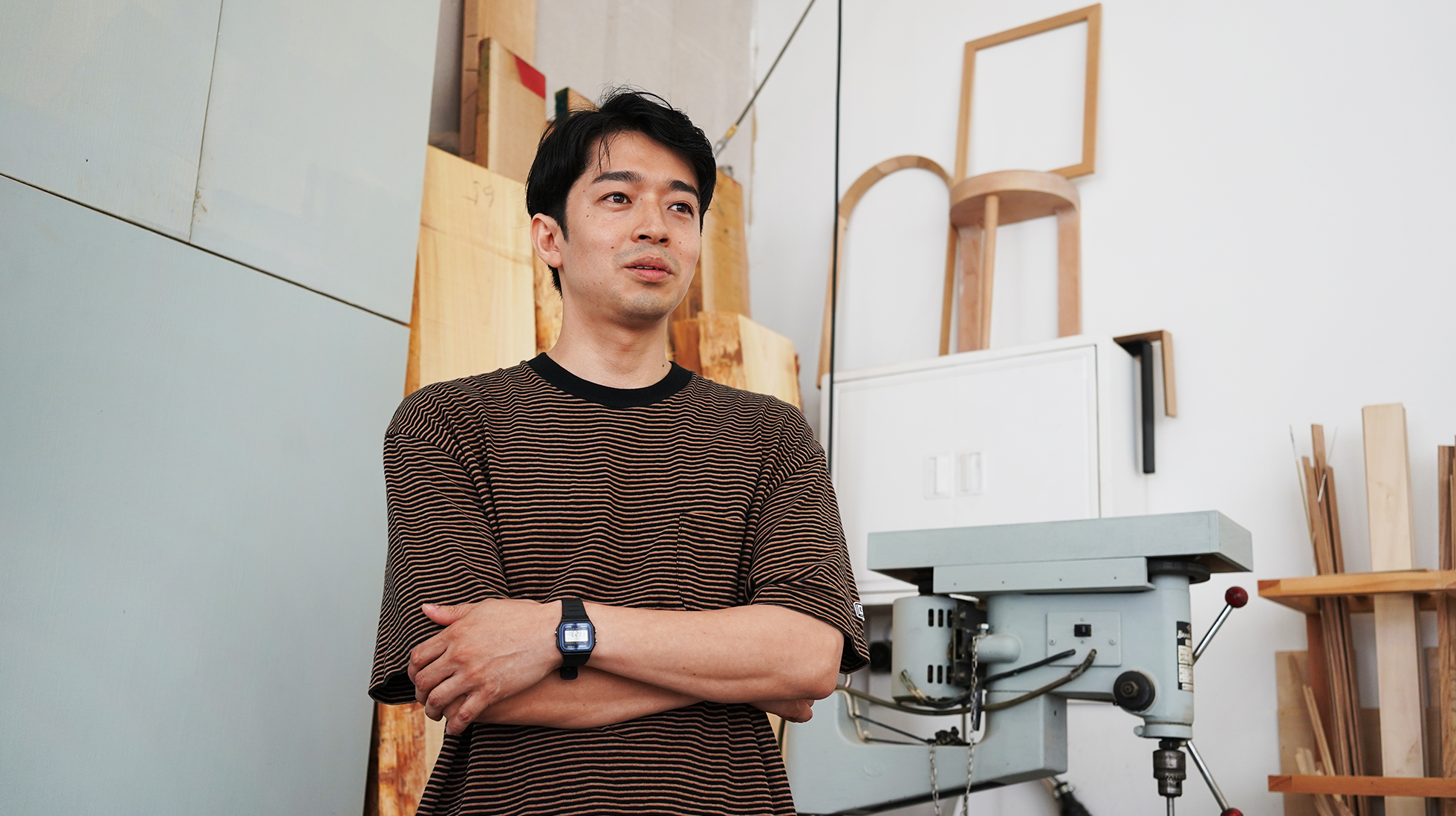

今回は、2024年7月にリリースした“O-mirror”と“T-shelf”のデザイナー「村尾信太朗」さんにインタビューしました。 村尾さんのデザイナー/ものづくりをする作家としてのルーツや、good eighty%との関わりについて聞いてみました。

_よろしくお願いします。早速ですが、村尾さんはデザイナーとして活動をされている傍ら、自身の手を動かして作品づくりをしつつ、ご自身のブランド「MURPH(マーフ)」も持っていますよね。そういった方は多くないと思うのですが、どういった経緯で現在のような形になったのでしょうか?

村尾|僕は武蔵野美術大学(以下、ムサビ)出身なのですが、ムサビって美術館・図書館に名作椅子コーナーがあるんですね。そこで初めて名作椅子といわれるものをちゃんと見て、素材の使い方や色使いがデザイナーによってまったく違うのを見て、単純ですけど「すごいな」って(笑)。それが“家具を作りたい”と思った最初のきっかけですね。

ちなみに椅子は学生時代に作ったきりで、まだ実用的なものは作ったことがないんです。これまでに名作椅子をたくさん見ているので、自分の中でハードルがすごく上がっちゃっているし、椅子は人の体重が掛かるので家具の中でも一番難しいんですよね。でもいつか作りたいなって思っています。

(編集注釈:村尾さんは腰掛けのスツールをすでに発表されていますが、ご自身の中でスツールと椅子は別カウントとのこと)

2022年に自身のブランド「MURPH(マーフ)」を立ち上げ、鏡やスツール、照明やオブジェのようなブックエンドまで制作の幅は多岐に及ぶ。

_なるほど。ムサビで名作椅子と出会ったことがきっかけで、家具のデザインや造形への意識が芽生えたんですね。その後はどういった経緯を辿るんですか?

村尾|今は変わっているかもしれないんですけど、僕が通っていた時はムサビで家具を作れる専攻が、インテリア専攻と木工専攻の2つだったんです。当時インテリア専攻は、家具デザインをしながら小さい模型をたくさんつくるイメージで、木工専攻は無垢の木材を使って実寸の家具を一から自分の手でつくる専攻でした。僕は手を動かして実物を作る方が魅力に感じて、木工専攻に進みました。今は木の家具を中心に作っていますが、きっかけはそういったところにありますね。“手を動かして作りながら考える”というやり方が自分に合ってる気がしています。

_専攻した学科が、今の村尾さんのアイデンティティーを作った感じなんですね。卒業後にすぐにお仕事を始められたんですか?

村尾|いや、ムサビを卒業してからは、東京藝術大学(以下、藝大)の大学院にいきました。そこでは手加工を重視する専攻をとりました。例えば、木を削る時に使うカンナとかを自分で作るんですよ。マニアックでよね(笑)。

_それはマニアックですね(笑)。さすが藝大の大学院って感じです。。。

村尾|もちろんそれ以外に作品づくりもしますが、まずは自分が使う道具づくりから始まりました。カンナの台や切り出しの小刀とかも作るんですよ。その“自分で使う道具を自分で作る”ということがすごくしっくりきて。どっちが良いとか悪いでは全然ないですけど、ムサビは在学期間でデザインの力を身につけるための効率重視で、手を動かしてはいましたが「デザインを勉強しよう」っていうイメージが強くて、藝大は「どうやって自分の力で0から原始的にものを作り上げるか」みたいなイメージですかね。大学院の2年間は、周りに何もないので集中してできたし、その時に「やっぱりものづくりが好きだな」って思えました。余談ですけど、この専攻は受験人数は多かったのですが、小さな専攻だったので募集人数が2名だけ。なので同期は1人だけでした(笑)。

_それは狭き門ですね。そこに入られていたんですから、さすがです!そこでは他にどんなことをされていたんですか?

村尾|ここは皆さんが思い浮かべるいわゆる“ものづくり”とは少し違うかもしれないです。どちらかというと“研究”に近いイメージかもしれないです。やっていることも、引かれるかもしれないですけど、一日中ノミやカンナの刃を研いでいる日もあったりしました(笑)。自分でいうのもなんですけど、そんなことに夢中になれる人はあまりいないですよね。でも思い返すと僕には夢のような感じで、現実だったのかなーとかたまに思います。

_なんか山籠もりしている仙人みたいな内容ですね(笑)。大学院を卒業されてからは、どうされたんですか?

村尾|卒業後は、藝大卒の仲間うちで工房を借りて自分の作品をつくりつつ、並行してヴィンテージ家具屋のリペアの仕事をしていました。名作椅子を自分で解体して、補修して元に戻すんですけど、解体することで「こういう構造で付いてるんだ」という発見が多くて、すごく勉強になりましたね。

_やはり常に自分で手を動かして、いろんなことを体感して吸収されてきたんですね。話を聞いているだけでも刺激を受けます!

村尾|ありがとうございます。リペアの仕事を3年くらいやってからは、横浜美術大学で助手の仕事を4年間やっていました。木工と金工が一緒に学べるコースで、僕は木工の機械の使い方のレクチャーをしたり、イメージを形にするための方法をアドバイスしたりしていました。これまでは自分と向き合う時間がほとんどだったので、人に何かを伝えるにはどうしたら分かってもらえるか、それも大きな学びになりました。

_そんなお仕事もされていたんですね。自分の中にあるものをアウトプットするのは、また違った能力ですもんね。

村尾|そうですね。自分の中では新しい感覚が身に付いたかもしれないです。助手の仕事は、最長で5年勤務できるのですが、僕の中ではこの期間中に“自分の進むべき道”が確立できないと、もうものづくりの道は難しいかなっていう思いをもっていました。なので助手の仕事はもちろん精一杯やりながら、自分の作品づくりも並行して行っていました。この頃に「MURPH(マーフ)」というブランドを立ち上げました。

HP https://www.from-murph.com/ | Instagram https://www.instagram.com/from_murph/

_そのタイミングだったんですね。MURPHは「マーフさんという架空の人物が住む家にあるインテリア」という一風変わったコンセプトがありますが、どういったきっかけで生まれたんですか?

村尾|これは自分なりにいろいろ考えて作りました。実は、ブランドを作るまでは個人名義でやっていたんですけど、あまり自分の名前が前に出るのも違うかなと思っていたんです。僕の個人名義のアイテムよりも「架空の人物の持ち物」みたいな曖昧な設定を作った方が、使ってもらう空間の中で主張しすぎないかなって。

_面白い考え方ですね。作家性の主張よりも「空間にできるだけ溶け込んで欲しい」という想いが強かったんですね。まさに村尾さんがつくる作品の柔らかな曲線と緊張感のある直線やエッジは、どんな空間でも合うんじゃないかなって思っちゃいます。

最後に、これからやってみたいことや展望ってあったりしますか?

自身のアトリエを開放したオープンアトリエなどのイベントも計画中だとか。

村尾|うーん、インテリアにまつわるものは全て作ってみたいです(笑)。究極は家電なんかも含めて。それができたらすごく幸せだなって。

_想像していたよりも違った角度で壮大でした(笑)。でも村尾さんの作品だけのインテリア空間ってすごく見てみたいです!

今日はお忙しい中、お付き合いいただきましてありがとうございました!

Text:Muneo Watanabe / Tomohiro Noguchi